また また

新年を 迎えさせてもらった

しかも 妻もいっしょに

四月の誕生日がくると

私は 七十七になる

妻は 七十一になる

いよいよ 深まっていく「老」

老いても

稔りの秋の黄金の稲のように 輝いて生きている人がある

みんなを 敬仰させる

紅葉樹の紅葉のように

いよいよ 見事に 生きている人がある

私の友人の中にも そういう人がある

しかし 私のように

黄金の輝きを恵まれるだけの稔りももちあわせず

紅葉の素質ももちあわせない 老人は

何を拠りどころに

どのように 生きさせてもらえばよいのか

多くの老人たちを燃えあがらせているゲートボールさえ できない

無能 無才 無芸 無趣味の私は

どう 生きさせて もらえばいいのか

ひょっとするとこんな私どもに

こんなまばゆい新年が恵まれたということは

それを 課題に生きてみよ ということであろうか

でも これは

黄金に輝く力をもった人が黄金に輝くことよりも

紅葉する素質をもった木が紅葉することよりも

もっと むずかしい 宿題ではないのか

しかし しかし

こんな 私どもにも

どうやら

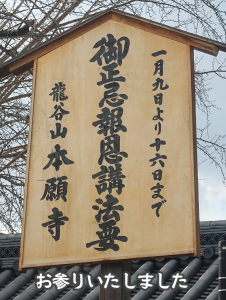

道が 用意されているようだ

こんな 私どもでも

赦されて生きる道