私が、若い頃読みふけった懐しい書物の中の一冊に、出隆先生の「哲学以前』、があります。

出隆先生は、哲学者であられるとともに、「神伝流」の水泳の達人でもあられたと聞いています。

その出隆先生が、何かに「水泳」のことをお書きになっていました。

「水は、人間を浮かせるだけの浮力をもっている。

しかるに、人間が溺れるというのは、心の重みで溺れるのである。

だから、溺れた人というのは、「こんな所で・・・・・・」と思われるほど、浅い所で溺れている。

結局、水の浮力に足をとられてあわててしまい、その心の重みで溺れたのである。

心を無にして、身も心も水に預ければ、自分の力を使わなくてもおのずから浮かぶ」

というような内容の文章でした。

出隆先生の、「心を無にして、身も心も水の浮力に預ければ、おのずから浮かぶ」というお言葉は、親鸞聖人が「如来の本願力に乗托すれば、おのずから然らしむる自然法爾の世界を恵まれる」とお教えくださっていることにも通じているように思います。

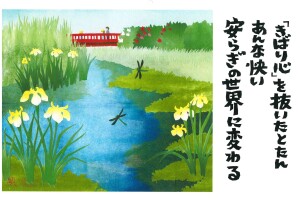

またそれは、私が子どもの日、あの熱くて熱くてたまらなかったお灸の熱さが、「きばり心」を抜いたとたん、あんな快い安らぎの世界に変わったことにも、つながっている気がするのです。

私は、初め、お灸の熱さに負けまいとする「きばり心」の重みで、熱さの底に沈み、熱さの苦しみに溺れていたのです。

それが「きばり心」を捨てたとたん、熱さが苦にならない世界に浮かせてもらったのです。

どなたのお作か存じませんが、「散るときが浮かぶときなり蓮の花」という句が思い出されます。

「自分が・・・・」という「我」が散ったとき、ポッカリ、安らぎの世界に浮かばせてもらうのです。

水に「浮力」があるように、私に注がれている「本願力」が、沈むしかない私を、浮かせてくださるのです。

散歩中、村の牛飼いさんに「ご苦労さんです」と挨拶しましたら、「はい、飼料は高いし、牛の値は安いし、土曜・日曜どころか、盆も正月もありません。よい事は何もありません」と、嘆きの言葉が返ってきました。

そのことを思い出しながら、また別の牛飼いさんに「ご苦労さんです」と申しましたら、「はい、おかげさんで、きょうも、牛どんに養うてもろとりますわい」という言葉が返ってきました。

その方が、後光を放っておられるようでした。

同じ牛飼いさんでも、生きておられる世界は同じではないと、教えられました。